20대 때, 나를 가장 불편하게 만드는 질문은,

어느 대학 다녀?

라는 질문이었다. 나는 지방대를 나왔다. 그것도 유명한 사립 대학교의 지방에 있는 분교. 처음에 내가 학교를 갈 때 까지만해도 문제가 없었다. 수능을 치기 전, 나는 다짐했다. '답을 밀려써도 내 실력이니 점수가 나오면 받아들이자'. 나는 평소보다 수능을 많이 못봤다. 그래도 내 상황은 금방 받아들였다. 당시 우리학교에는 '심화반'이라는게 있었는데 '심화반' 학생 중에 서울에 있는 학교를 가지 못한 사람이 나 빼고 거의 없었던걸로 기억한다. 하지만 재수를 하기에 나는 숨막히는 한국의 입시문화에 너무도 지쳐있었다. 나는 수학을 못했고, 부모님과 떨어져서 살고 싶었으며, 철학을 공부하고 싶었다. 우리 학교는 수학을 보지 않았고, 기숙사가 있었고, 전공하고 싶은 과가 있었다. 나에게는 최적의 조건이었다. 그런데 주변 사람들에게는 그렇지 않았다. 주변 사람들에게 나는 in 서울을 하지 못한, 지방대를 간, 분교를 간 학생일 뿐 이었다. 대학 이름을 이야기하면 어떤 반응이 나올지 많은 경험을 통해 알고 있었기에 대답하는게 참 불편했다. 분교를 나왔으니 'XX 대학교 XX 캠퍼스'를 나왔다고 해야하는데 이름이 너무 길었다. 그렇다고 캠퍼스 이름을 안 붙이자니 'XX 대학교' 나왔다고 하면 명문대 코스프레를 한다고 욕을 먹는다 (거의 벌레 취급을 받는다). 이런 취급을 받다보니 언제부턴가 나는 주변 사람들에게 어느 대학을 다닌다고 말하지 않게 되었다.

다니던 대학에 자신이 없어지게 된데에는 군대 훈련소에의 경험도 큰 영향을 미쳤다. 군대 훈련소에가면 정말 주변에서 못보던 다양한 사람을 만나게 된다. 보통 스무살에서 스물한 살에 군대에 오기 때문에 가장 먼저 물어보는건 역시나 "너 어느 대학 다니냐?"라는 질문이었다. 훈련소 동기들과 말하고 있는데 누군가가 나에게 물었다. 그래서 나는 "XX 대학교"라고 답했다. 단순히, 불편한 질문에 길게 대답하고 싶지 않았기 때문이었다. 내 대답을 듣자마자 질문 했던 친구가 "너 분교는 아니지?"라고 되물었다. 그러자 내가 대답하기도 전에 내 옆에 있는 친구가 말했다.

야 얘가 분교 나왔는데 XX 대학교 나왔다고 하겠냐?

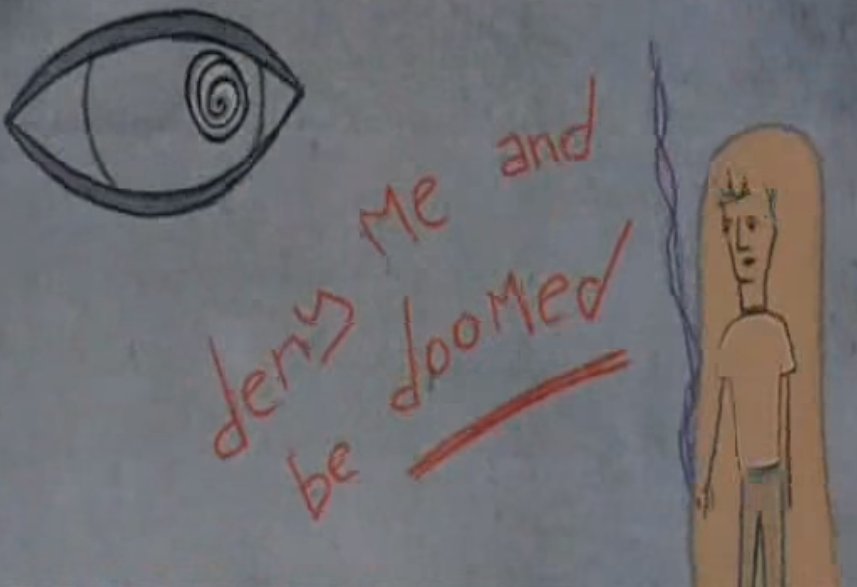

순간 자존심이 상했고 나는 말을 하지 않은채 웃어넘겼다. 그때의 나는 '지방대가 뭐 어때서?'라는 말을 할 용기가 없었다. 그 이후로 나는 훈련소에서 XX 대학교 대학생이 되었다. 내겐 너무도 불편하면서 의아한 기간이었다 '아니 대학이 뭐길래 그 학교 갔다고 하면 사람들이 대단하다고 생각하는거지?' 그러면서 내 마음 속에는 '나는 XX대 학생이 아니야' 라는 말이 '나는 대단한 사람이 아냐' 가 되었고 결국 '나는 XX 대학을 못 간 못난 사람이야'가 되어버렸다. 자대에 가서는 오해없게 또박또박 대답했다. "저는 XX 대학교 XX 캠퍼스 다닙니다". 하지만 내 마음 속에는 자존감을 뒤흔드는 불행의 씨앗이 이미 싹을 틔우고 있었다. 왜냐하면 나의 일부분인 대학을 부정하고 있었으니까. 나의 일부를 부정하던 나는 어느새 나를 부정하고 있었다. 영화 "Hedwig"에 나오는 말 처럼 나를 부정하기 시작하니 파멸은 순식간이었다.

나를 부정하면, 파멸하리라

주변 사람들의, 그리고 주변사람들과의 비교속에서, 나는 나를 평가절하하기 시작했다. 어느덧 나 자신도 나를 '공부를 못해서 지방대에 간 사람'으로 인식하고 있었다. 나에 대한 의심이 생기자 자존감은 물에 닿은 모래성처럼 빠르게 무너져내렸다. 난 항상 남들에게서 내가 갖지 못한 장점들을 보았고, 나를 그들과 비교하면서 내 단점을 부각시켰다. 그렇게 생각하다보니 나는 가진게 아무것도 없었다. 잘난 남들과 다른 내가 초라했고 하찮은 존재로 느껴졌다. 자존감이 떨어졌다. 나의 20대는 떨어진 자존감에서 오는 우울과 불안을 견뎌내는 시간이었다.

주역 (周易)에는 '물극필반物極必反'이라는 말이 있다. 사물이 극에 달하면 반드시 반전한다 라는 말인데, 쉽게 말하면, 바닥을 찍으면 언젠가 반등하게 되어있다는 말이다. 끝없는 우울함의 터널을 지나고 버티면서 나 자신을 사랑하지 않으면 다른 사람도 나를 사랑하지 않는다는 사실을 깨달았다. 바스러진 자존감을 회복하기 위해 나는 먼저 '나에 대한 의심'을 지웠다. 그 이후로 나는 더 이상 '내가 할 수 있을까?'라는 생각을 하지 않았다. 생각이 나면 그냥 했다. 결과는 중요하지 않았다. 왜냐하면 나는 내가 했다는 사실만으로도 나를 격려해 줬으니까. 예전에는 21학점 올 A+을 받아도 '이건 당연하거야, 유지하는게 중요한거지'라며 나 자신을 채찍질 했다면, 이제는 D를 받아도 '수고했다'라고 나 자신을 위로해주었다. 그래도 비교를 완전히 끊어내는건 쉬운게 아니었다. 나는 전략을 바꿨다. '비교 하지마'라고 나를 압박하기 보다 '비교해도 괜찮아'라고 했다. 대신 비교 끝에는 꼭 이 말을 덧붙였다.

그래서 어쩌라고?

예를 들면 이런거다:

'와 이 교수가 10개 국어를 한다고? 그래서 어쩌라고?'

'유학생인데 독일어를 원어민처럼 잘 한다고? 그래서 어쩌라고'

'아이비리그 나왔다고? 그래서 어쩌라고'

이 말은 매우 효과가 있었다. 풍파를 겪고 마음의 굳은살이 생긴 나는 더 이상 나를 의심하지 않는다. 그리고 남과 나를 비교하면서 나 자신을 깎아내리지도 않는다.

인터넷을 돌아다니다 보면 세상에는 잘난 사람들이 너무나 많다는 사실을 알게 된다. 예전에는 내 주변 말고 세상에 얼마나 잘난 사람이 많은지 모르고 살아도 됐지만 문명의 이기는 때때로 마음의 불안을 가져온다. 유튜브, 인스타그램, 브런치에도 다들 프로필에 자기자신을 광고한다 '나는 어느 대학을 나왔고 ..., 무슨 상들을 받았고...'. 실제로 이런 전략은 꽤나 효과적으로 보인다. 사람들의 이목을 끌 수 있기 때문이다. 그들의 광고방식이 잘못되었다는 말은 물론 아니다. 경쟁이 치열한 레드오션에서 살아남기 위해서는 각자 가진 개성과 장점을 최대한 어필하는게 중요하다. 사회적으로 인정받는 직업이나 대학은 자기를 어필하는데 분명 매력적인 요소이다. 중요한 것은 타인과의 접점에서 내가 나를 받아들이는 방식, 즉 받아들이는 사람의 마음가짐이다. 만약 내가 이전처럼 자존감이 낮았다면 '와 저사람들은 저렇구나, 나는 보잘 것 없는데'라고 생각했을 것이다. 그런데 지금은 그냥 '아 저사람은 저렇구나'에서 멈춘다. 이제 나는, 이 세상에서 가장 중요한건 나 자신이고, 나 자신을 지키기 위해서는 자존감이 가장 중요하단 사실을 알고 있기 때문이다.

유학을 나와보니 이름 있는 학교를 나온 사람 투성이다. 내가 다니던 학교의 본교를 다니던 사람도 많이 만났다. 그들이 묻는다. "어느대학 나오셨어요?"

이제는 불편하게 XX 대학교라고도, XX 대학교 XX 캠퍼스를 나왔다고도 하지 않는다. 그냥 단순히 얘기한다.

전 지방대 나왔어요

그러면 그들은 마치 이야기 하면 안되는 '볼드모트'란 이름을 말한듯이 숙연해진다. 하지만 나는 이런 반응에 더 이상 동요하지 않는다. 내가 지방대를 나왔든 안나왔든 나는 나 자신이다. 사르트르가 말했듯이 인간은 죽기전까지 그 무엇으로 규정될 수 없다. 나는 지방대를 나왔지만 지방대가 아니다. 나는, 나를 사랑하는 나 자신으로 오늘도 하루를 살아간다. 오늘도 행복하고, 감사하다. 나는 지금의 내 모습이 좋다. 그러면 되었다 :)

'가장 보통의 학생 > 학창시절 in 한국' 카테고리의 다른 글

| 정신 차려보니 생각한 대로 살고 있었다 (0) | 2020.09.24 |

|---|---|

| 다이어트 정체기 없이 2달만에 20KG 감량한 이야기 (0) | 2020.09.23 |

| 친구의 죽음이 내게 남긴 것 (0) | 2020.09.22 |

| 철학과 가는 게 뺨 맞을 일은 아니잖아요? (0) | 2020.09.22 |

| 담임의 별명은 '에이즈'였다 (0) | 2020.09.22 |

댓글